Precision Farming: Lohnt der standortabhängige Betriebsmitteleinsatz?

Kurz gesagt: Unter den herrschenden Bedingungen – während der gesamten Vegetationsperiode genügend Wasser, Nährstoffe ausreichend verfügbar, Krankheitsdruck hoch – waren bei teilflächenspezifischer Bewirtschaftung keine Unterschiede in puncto Ertrag oder Qualität festzustellen. Es zeigte sich einzig eine leichte Tendenz dahingehend, dass variable Dünge- und Pflanzenschutzmaßnahmen zu besseren Ergebnissen führen.

In diesem Versuch sind wir der Frage nachgegangen, ob es sinnvoll ist, Weizen nach Bodeneigenschaften zu führen und dafür auf einem heterogenen Standort Precision Farming einzusetzen.

Versuchsaufbau

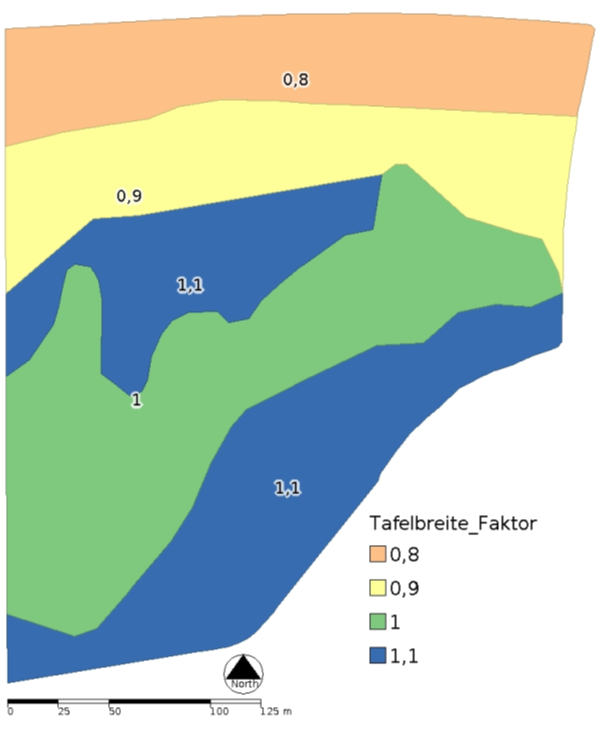

Am Standort Wambergen haben wir die Fläche „Tafelbreite“, auf der als Vorfrucht Winterraps stand, für diesen Versuch genutzt. Eine Faktorkarte diente als Grundlage für alle Dünge- und Pflanzenschutzmaßnahmen, basierend auf Bodenunterschieden wie Durchwurzelungstiefe, Boderschätzung oder Leitfähigkeit.

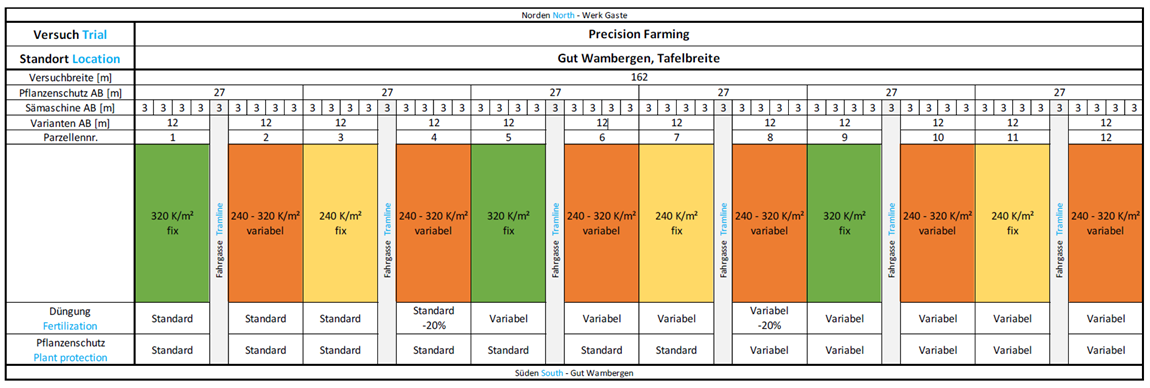

Die Aussaat der Sorte KWS Keitum erfolgte am 7. Oktober 2023 mit der Centaya Super 3000 + KG in unterschiedlichen Stärken, von 240 Körner/qm bzw. 320 Körner/qm fix bis 240–320 Körner/qm variabel. Düngung (ZA-V 4200) und Pflanzenschutz (UX 5201 Super/UF 2002 + FT1001) erfolgten entweder im Standard oder variabel an die Bodenverhältnisse angepasst. Zwei Teilflächen wurden zudem mit einer reduzierten Düngergabe geführt.

Anzumerken ist, dass wir über die gesamte Vegetationsperiode sehr hohe Niederschläge zu verzeichnen hatten und es durch extrem feuchte Bedingungen bei der Aussaat eine Herausforderung war, die Kultur grundsätzlich zu etablieren.

Was haben wir genau untersucht?

Wir wollten herausfinden, ob eine teilflächenspezifische Bewirtschaftung Vorteile im Ertrag mit sich bringt. Außerdem haben wir uns angeschaut, ob und wie der Bestand auf die teilflächenspezifische Düngung und die teilflächenspezifische Wachstumsreglermaßnahme reagiert. Als drittes ging es um die Frage, ob Betriebsmittel durch eine angepasste Bewirtschaftung eingespart werden können.

Was zeigte sich im Feld?

Im Bestandsaufbau waren keine nennenswerten Unterschiede festzustellen, weder was Ähren/qm anging noch in Bezug auf den Unkrautdruck. Der teilflächenspezifische Einsatz eines Wachstumsreglers hatte keinen Einfluss auf die Pflanzenlänge oder den Krankheitsdruck. Hier muss erwähnt werden, dass die Sortenwahl uns zugutekam, beim CRF-Versuch mit einer anderen Weizensorte hatten die Pflanzen deutlich mehr mit Krankheiten zu kämpfen.

Und der Ertrag?

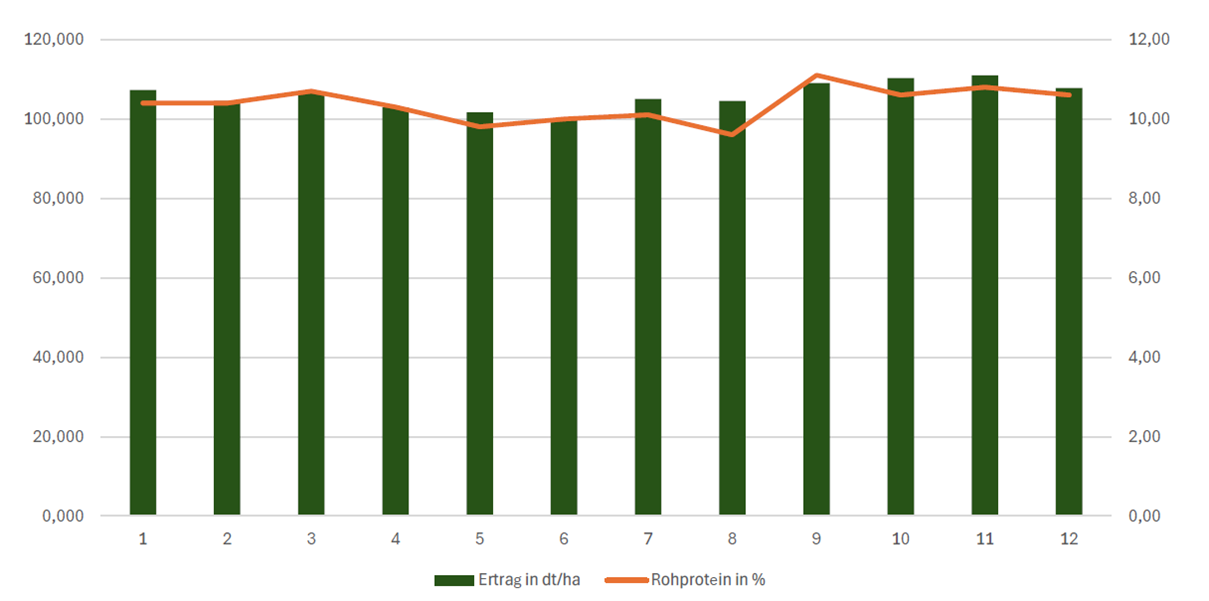

Die Erträge bewegten sich alle auf einem ausgesprochen ähnlichen – für die Region sehr hohen – Niveau, ebenso waren beim Rohproteingehalt keine nennenswerten Unterschiede festzustellen. Es lässt sich festhalten, dass die teilflächenspezifische Bewirtschaftung keinen Einfluss auf Ertrag und Qualität hatte. Die unterschiedlichen Aussaatstärken spiegeln sich ebenfalls nicht im Ertrag wider und auch die Düngerreduzierung um 20 % auf zwei der Parzellen hat sich nicht auf Ertrag oder Qualität ausgewirkt.

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse haben wir uns entschlossen, den Versuch nicht weiter fortzuführen, sondern im aktuellen Anbaujahr den Fokus auf andere Fragestellungen zu legen.